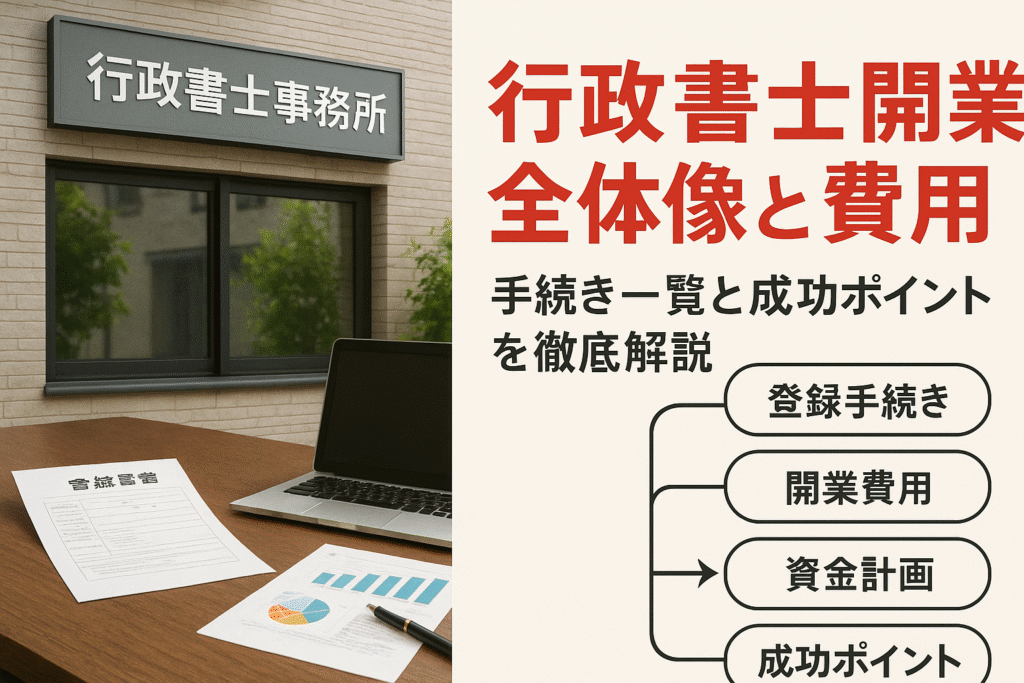

行政書士として独立を目指すあなた。

「開業までの流れや必要な資金、書類の準備で何から手を付けていいかわからない」「法律改正で手続きが変わったらどうしよう」と、不安や疑問を感じていませんか?

実際に行政書士の開業には【50万~300万円】程度の初期費用が現実的に必要で、申請から事務所設立、IT環境の整備や専門分野選びまで、やるべきことが多数あります。近年では2026年施行予定の行政書士法改正にも備えるべきポイントが生まれているため、最新動向への対応力も欠かせません。

また、書類の不備による申請遅延や、資金調達までのハードルにつまずくケースも少なくありません。

「資金が不足して開業を断念した」「開業直後の集客や営業が思うようにいかない」といった失敗談も、決して他人事ではないのです。

この記事では、行政書士開業に必要な準備・手続き・最新の法制度対応・資金調達・集客術まで、成功に導く実践ノウハウを具体的データと共に網羅解説します。

読み進めることで、あなたが迷いや不安をひとつずつ解消し、「理想の独立開業」へ着実に近づく手順がわかります。

まずは全体像と「今やるべき最重要ポイント」から、順番にひも解いていきましょう。

- 行政書士として開業するための全体像と最新法改正への対応 ― 開業までのスケジュールと重要ポイント

- 開業資金の準備と資金調達術 ― 必要な開業費用や融資・助成金の活用

- 行政書士として開業手続きを完全ガイド ― 必須書類から登録届出まで

- 事務所の選び方とIT環境整備 ― 自宅開業やレンタルオフィス活用術

- 開業後の集客戦略と営業ノウハウ ― 仕事がない悩みを乗り越える方法

- 専門分野の選定と差別化戦略 ― ジャンル別成功ポイントと強みを作る方法

- 行政書士の開業に向く人・向かない人の特徴と心構え ― 自己診断と成功に必要なマインドセット

- 行政書士独立の現状と実践事例 ― 成功例・失敗例から学ぶ現実的視点

- 開業準備や開業後によくある質問と比較情報 ― 疑問解消と意思決定支援

行政書士として開業するための全体像と最新法改正への対応 ― 開業までのスケジュールと重要ポイント

行政書士として開業するためには、必要な資格を取得した後、登録手続きや各種書類の準備、開業届の提出など一連の流れをしっかりと把握することが欠かせません。最近では未経験者の自宅開業も増加しており、それぞれの状況に合わせた準備が必要です。また、2026年施行の法改正も視野に入れた準備が求められています。

事前に開業資金や必要なものを確認し、失敗パターンを避けてスタートを切ることが成功への近道です。資金計画や年収の現実、行政書士業務の実情を理解したうえで、一歩ずつ段階を踏んでいきましょう。

行政書士として開業までの一般的な流れと準備ステップ詳細

行政書士の開業までの流れは段階的に進めることが重要です。効率よく、また抜け漏れなく準備を進めるため、次のようなステップで考えてみましょう。

- 資格証明書類の取得

- 必要書類(住民票や登記事項証明書)の準備

- 行政書士会への登録申請・審査

- 審査完了後、報酬規程や事務所の整備

- 税務署へ開業届・青色申告承認申請書の提出

- 名刺、印鑑、ホームページ等営業ツールの準備

- 開業資金の管理と資金計画の見直し

開業には自身の状況や資金計画に応じた準備が求められます。以下のテーブルでは必要な初期費用の目安を示します。

| 項目 | 金額目安(円) |

|---|---|

| 登録費用 | 30,000〜50,000 |

| 入会金・会費 | 100,000〜200,000 |

| 名刺・印鑑作成 | 10,000〜30,000 |

| 事務用品 | 50,000〜150,000 |

| ホームページ | 50,000〜200,000 |

十分な準備と情報収集で、無理のない開業を目指しましょう。

開業申請から登録、税務届出までの必須手続き一覧

行政書士として独立開業する際には、必要な手続きを全て網羅することが重要です。以下のリストで主要な手続きを確認しましょう。

-

行政書士会への登録申請(資格証明・住民票・写真等の提出)

-

事務所の確保と施設基準の確認

-

各種印鑑作成と名刺の準備

-

税務署への個人事業の開業届提出および青色申告承認申請

-

必要に応じて助成金や融資の情報収集

これらの手続きは抜け漏れがないよう、順を追って進めてください。とくに助成金や融資を活用した開業も検討されており、行政書士開業資金の確保には欠かせません。

2026年施行の行政書士法改正が開業に与える影響

2026年施行予定の行政書士法改正は、開業形態や業務内容に変化をもたらすと予想されています。特に電子申請やオンライン業務への対応強化が求められ、その準備が成功のカギを握ります。

-

オンライン対応必須化による営業活動の変化

-

新たな記帳、報告義務など行政的手続きの詳細化

-

資格の更新要件や補助金業務の拡大

これらに先回りして準備することで、法改正後も安定して業務を継続できます。日々最新情報をチェックし、自身の業務をアップデートしましょう。

開業時に見落としがちな注意点と誤解の解消

行政書士開業にあたり、よくある誤解や見落としがちなポイントをまとめます。不安や疑問を事前に解消し、失敗を防ぐことが重要です。

-

「未経験だから仕事がない」は誤解で、営業やネット活用で受任機会は拡大可能

-

年収は顧客の確保と努力次第で大きく差が出る(初年度は低めに見積もると安心)

-

自宅開業も可能だが、事務所の所在地や設備基準には注意

-

廃業するケースも多いため、業務領域や経営スキル向上の意識が不可欠

開業後の業務内容や集客の現実も把握し、多角的な情報収集を続けましょう。失敗例や体験談も参考にして、長く安定した行政書士業務を実現してください。

開業資金の準備と資金調達術 ― 必要な開業費用や融資・助成金の活用

開業費用の現実的目安(50万~300万円)と内訳詳細

行政書士の開業には、一般的に50万~300万円程度の資金が必要とされています。個人によって必要額は異なりますが、その内訳を具体的に知ることで計画的な準備が進みます。初期費用の主な項目は下記の通りです。

| 項目 | 概算費用 | 解説 |

|---|---|---|

| 登録・申請料 | 30,000~40,000円 | 初期登録に必須 |

| 事務所設立 | 30万~100万円 | 賃貸の場合敷金・礼金等含む |

| 備品・事務用品 | 5万~30万円 | デスク・PC等 |

| 通信・設備 | 3万~10万円 | 回線・電話等 |

| ホームページ等IT | 5万~20万円 | 制作費・SEO対策等 |

| 名刺・印鑑 | 1万~5万円 | 営業準備 |

費用を抑えるには自宅を事務所とする選択も有効です。自宅開業の場合、大きな賃貸費用をかけずにスタートできる点がメリットとなります。

事務所設立費用・IT環境整備・事務用品の初期投資

事務所設立にかかる主な費用は賃貸料・内装工事・設備導入費です。物件の立地や広さによって金額が大きく異なります。また現代の行政書士業務ではIT環境の整備が必要不可欠となっています。

-

パソコン・プリンターなどのIT機器

-

ビジネスフォンやFAX

-

インターネット回線の導入

-

オフィス家具・キャビネット

これらの初期投資を最小限に抑えるためには、中古品の活用やリース、必要最低限から始めて業務拡大時に追加購入を検討するのも有効な方法です。

融資・創業助成金・自治体サポート制度の利用方法

十分な開業資金が用意できない場合は、公的融資や助成金の利用が有効です。日本政策金融公庫の「新創業融資制度」や各自治体が提供するスタートアップ支援金、創業助成金が活用可能です。

| サポート名 | 内容 |

|---|---|

| 日本政策金融公庫 融資 | 無担保・無保証人の融資で利用しやすい |

| 地方自治体の創業助成金 | 開業費・広告費等に利用可能 |

| 商工会議所のサポート | 融資申請サポートや経営相談 |

申請時は、具体的な事業計画や見積書の作成が求められるため、事前の準備が必要です。

事業計画書の作り方と融資成功のポイント

融資や助成金の申請に不可欠なのが実現可能性の高い事業計画書です。審査では計画の現実性や収益見込み、行政書士業としての専門性が重視されます。

良い事業計画書作成のポイント

-

事業概要・ターゲット層を明確に

-

開業初年度の売上予測・コスト計算

-

事務所運営・業務範囲・専門分野の具体性

-

計画的な資金繰り表の作成

-

自身の強み・過去の経験のアピール

初めて作成する場合は、金融機関や商工会議所での無料相談を積極的に活用して、説得力ある計画書の仕上げを目指しましょう。申請前のチェックリストを作ることで、抜け漏れのない申請が可能です。

行政書士として開業手続きを完全ガイド ― 必須書類から登録届出まで

開業届や行政書士会登録申請に必要な書類一覧と準備方法

行政書士として開業するためには、複数の書類準備と各種申請が不可欠です。まず必須となるのが、行政書士会への登録申請です。特に開業届の提出や、行政書士会の会員登録は事務所運営開始のスタートラインとなります。手続きを円滑に進めるため、下記のような提出書類を事前に一覧で確認し、取り揃えましょう。

| 必要書類 | 概要説明 | 入手先 |

|---|---|---|

| 行政書士登録申請書 | 行政書士会指定の申請用紙 | 各都道府県行政書士会 |

| 本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカード等 | 各自 |

| 住民票(本籍記載) | 3か月以内発行のもの | 市区町村役所 |

| 登記されていないことの証明書 | 成年被後見人等でない証明 | 法務局 |

| 写真(証明用) | 申請用サイズ(通常4×3cm) | 写真店 |

| 開業届出書(税務署用) | 個人事業主として必要な書類 | 税務署 |

| 必要な費用等 | 登録免許税や会費 | 郵便局・会窓口 |

各書類には有効期間や記載項目、書式に細かい規定があります。特に住民票や証明書類は発行日から一定期間内のものしか受け付けられないため、タイミングを逆算して取得しましょう。

証明書類や写真、住民票など具体的提出物の詳細

証明書類や写真の規格は行政書士会によって細かく決められています。証明写真は白背景で所定のサイズを守り、最近6か月以内撮影のものが必要です。住民票は本籍地が記載されたもの、登記されていないことの証明書は本籍地管轄の法務局で取得します。

必要物のチェックリスト

-

本籍記載の住民票(発行から3か月以内)

-

登記されていないことの証明書

-

最新の証明写真(4×3cm、背景無地、6ヶ月以内)

-

本人確認用の公的書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

-

行政書士登録申請書や同意書一式

迅速に手続きを進めるため、取得完了日・有効期限をメモして管理することもおすすめです。

書類不備による失敗事例と合格へのポイント

行政書士開業で最も多いのが書類不備による手続き遅延や再提出です。不備しやすいポイントは、住民票の本籍記載漏れ、証明写真のサイズミス、証明書類の有効期限切れなどです。

失敗を避けるポイント

- 各書類の記載内容と有効期間の確認を徹底する

- 自分だけで不安な場合は都道府県行政書士会へ事前連絡し確認する

- 申請前に第三者へチェックを依頼する

想定外の不備で開業スケジュールが遅れることを防ぐため、事前準備の徹底が大切です。

開業後に必要な税務署や各種届出の流れとそのポイント

開業後は税務署や自治体へ必要な手続きを速やかに行うことが重要です。行政書士業は個人事業主としてスタートする場合がほとんどのため、税務署への「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出は必須となります。

開業後の届出フロー

-

税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出

-

必要に応じて青色申告承認申請書も提出

-

都道府県・市区町村への事業開始届出

-

社会保険や労働保険に関する手続き(雇用予定がある場合)

これらを完了させることで、報酬受領や適法な事務運営が可能となります。特に青色申告は税制上メリットが大きいため、早めの申請を検討しましょう。

漏れがちな手続きにも注意し、事業開始時点から正しい手続きを継続することで、信頼される行政書士として安定した独立開業のスタートを切ることができます。

事務所の選び方とIT環境整備 ― 自宅開業やレンタルオフィス活用術

自宅開業のメリット・デメリットと設置の法的注意点

行政書士開業時に自宅を事務所として利用することは、費用を抑えられるため多くの方に選ばれています。メリットは開業資金の削減や生活との両立のしやすさです。一方でデメリットには、生活空間と業務空間の区別が難しいことや、プライバシー面での不安が挙げられます。また、賃貸物件の場合は契約上の事務所利用可否や、自治体の用途制限などにも注意が必要です。事前に物件オーナーと自治体窓口への確認は必須となります。

自宅兼事務所の契約や開業届のポイント

自宅を事務所用途で利用する場合、賃貸契約時の「事業利用可否」のチェックが重要です。住居用契約で業務利用が禁止されているケースもあるため、必ず貸主の承諾を得る必要があります。さらに、開業届を提出する際には事業所の所在地として自宅住所を正確に記載し、公的書類の到着や税務署からの連絡を受け取る体制を整えましょう。郵便受けや名刺にも事業所名を明記することで信頼性を向上させることができます。

住居地域の選定基準と自治体のルール

自宅開業に際しては、用途地域や自治体の規制に注意が必要です。例えば一部の住宅専用地域では事務所機能の設置に制限がある場合があり、行政書士業務の範囲によっては認められない可能性もあります。開業前に住んでいる地域の都市計画図を確認し、必要に応じて市区町村の窓口に相談することをおすすめします。特にマンションの場合は管理規約で事務所利用が禁じられていないか確認しましょう。

レンタルオフィスやバーチャルオフィスの選び方と利用上の注意点

初期費用を抑えながら信頼性と対外的な印象を重視するなら、レンタルオフィスやバーチャルオフィス利用も有効な選択肢です。レンタルオフィスは共用スペースや個室があり、来客やスタッフとの打合せにも対応可能です。バーチャルオフィスは登記や郵便受取を中心とした用途向けです。選ぶ際は、「行政書士事務所の登記可否」「郵便対応」「会議室の有無」などを比較しましょう。

| 比較項目 | レンタルオフィス | バーチャルオフィス |

|---|---|---|

| 登記可能性 | 多い | 事業者による |

| 費用 | やや高い | 低コスト |

| 打合せスペース | あり | 限定的 |

| 郵便物対応 | あり | あり |

コスト削減と業務効率を両立する最新IT環境整備法

コストを抑えつつ生産性を高めるためには、IT環境の整備が必須です。例えばクラウドストレージサービスや電子契約ツールの活用が進んでおり、紙書類の管理負担を軽減できます。顧客対応にはIP電話や各種ビジネスチャット、予約システムを導入することで、業務効率化だけでなくクライアントへの信頼向上にもつながります。いま行政書士業界でもデジタル対応は標準となりつつあり、これらの導入が開業初期からの事業安定に貢献しています。

-

クラウド会計や電子決済の活用で経理業務の負担を軽減

-

名刺管理アプリや顧客管理システムで情報の一元化

-

ペーパーレス化で事務スペースを有効活用

最新のITソリューションを積極的に取り入れることで、限られた予算でも信頼性の高い事務所運営が可能となります。

開業後の集客戦略と営業ノウハウ ― 仕事がない悩みを乗り越える方法

ホームページ活用やSNS、広告戦略による多面的アプローチ

行政書士として安定した集客を実現するためには、ホームページやSNSを効果的に活用することが欠かせません。ホームページは事務所の信頼性を高め、業務内容や実績をわかりやすく伝えるための重要な窓口です。SEO対策のためには、取扱業務や自身の強み、許認可や在留資格、相続など検索されやすいワードを盛り込みましょう。

SNSでは、専門知識の発信や事例紹介により親近感や認知度を向上できます。全国どこからでも情報発信・実績構築が目指せる点は大きな強みです。さらに、Google広告や地域の掲示板掲載など多面的な広告戦略を組み合わせることで、自分に合った顧客層へのアプローチが可能となります。

実務未経験者が取り組むべき集客の具体策

実務未経験で開業する場合の集客は、不安を感じやすいですが、下記のような方法で着実に顧客を増やすことができます。

-

知人・友人への告知や紹介依頼

-

無料相談会や行政書士会のイベントへの参加

-

ネット上での無料セミナー・勉強会の開催

-

開業専門サイト・ポータルへの登録

-

事務所の対応分野を明確化し、地域密着型の情報発信

実績がなくても、悩みに寄り添った対応や誠実なコミュニケーションが信頼構築につながります。また、中小企業・飲食店など法人向け営業や補助金・助成金申請サポートは需要も高まっており、ニーズに応じた提案が成果につながります。

地域・業界特化型セミナーやネットワーク作りの重要性

行政書士が安定した案件を獲得するためには地域密着型セミナーや業界特化型勉強会の開催が有効です。自分の得意分野に特化したセミナーは専門性をアピールでき、地元企業や個人事業主からの相談につながるケースが多くあります。

異業種交流会や商工会議所の集まりへの積極的な参加も、重要なネットワーク作りの方法です。紹介や口コミでの依頼が多くなるため、信頼関係を大切にし、行政書士以外の士業(税理士、社労士等)と連携することで、幅広いニーズに対応できる体制を整えましょう。

顧客獲得の失敗例と改善ポイント

顧客獲得が難航する原因の多くは、ターゲット層の明確化不足や情報発信の弱さが挙げられます。よくある失敗例としては、ホームページに具体性がない、実績や対応可能分野が伝わりづらい、初回問合せ時の対応が遅い、などがあります。

下記は改善ポイントとして有効です。

| 失敗例 | 改善ポイント |

|---|---|

| 分かりにくい業務内容・報酬体系 | 業務ごとに丁寧な説明と料金表を掲載 |

| 問合せから返答までに時間がかかる | 迅速な返信・相談予約ページの設置 |

| 実績・強みのアピールが弱い | 事例・プロフィール・取得資格をわかりやすく公開 |

| SNS等での情報発信が散発的・一方通行 | 定期的な発信・フォロワーとの双方向コミュニケーション |

改善を重ねることで、信頼感と満足度の高い顧客獲得が実現でき、独立開業後の仕事不足も着実に克服していくことが可能になります。

専門分野の選定と差別化戦略 ― ジャンル別成功ポイントと強みを作る方法

行政書士として開業する際、どの分野に特化するかは成果に直結します。自分の強みや地域ニーズ、市場の競争状況を徹底的に調査し、適切な専門分野を選択することで、他の行政書士との差別化が可能です。需要の高い分野への参入や、ライバルの少ないニッチな業務を狙う戦略は、将来的な継続収入や安定した顧客獲得に繋がります。また、強みを明確化し専門性をアピールすることで、報酬単価や信頼性向上にも大きく貢献します。

需要の高い行政書士業務分野(建設・在留資格・相続・飲食等)

行政書士の業務は多岐にわたり、特に以下の分野は現場で高いニーズがあります。

| 分野 | 業務内容例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 建設業 | 建設業許可申請、経営事項審査、入札参加申請 | 継続依頼が望める/安定的な需要 |

| 在留資格 | 外国人の在留資格取得、ビザ申請、帰化手続 | 地域性/外国人居住者の多い都市部で有利 |

| 相続・遺言 | 遺言書作成、相続手続、成年後見契約 | 高齢化社会で需要増/信頼構築しやすい |

| 飲食業 | 食品営業許可、深夜酒類提供飲食店営業の申請 | 新規開業の多い分野/地元密着型サービスに効果 |

需要が常に安定しているため、未経験者でも取り組みやすい分野として人気があります。特に建設業や在留資格では、報酬単価が高く継続依頼も見込めるため、開業初期から収益の柱を作ることが可能です。

未経験でも取り組みやすいジャンルの特徴と成功例

未経験者が行政書士として開業する場合、手続が比較的単純で、マニュアルや研修が整っているジャンルから始めるとスムーズです。

-

建設業許可手続、飲食店営業許可などは、必要書類が整理されており分かりやすい

-

市役所や商工会議所主催のセミナーで案件や事例が学べる

-

実務未経験でも独学や短期講座参加によるスキル獲得がしやすい

特に地方都市では建設業許可の取得サポートを皮切りに複数の顧客を獲得し、軌道に乗せているケースも多く見受けられます。困った時は先輩行政書士の助言を得やすいネットワークづくりも成功の鍵です。

ライバルが少ないニッチ分野の戦略的活用法

競争の激しい分野より、ライバルが少ないニッチ分野で専門性を高める戦略も有効です。たとえば、特定の業種や地域、企業向けの許認可手続きを専門にする方法です。

-

古物営業許可、風俗営業許可、特定技能外国人支援など新設分野

-

IT分野のデータ移転や電子契約サポート

-

隣接士業が対応しない複雑な書類申請

このような分野は需要は少なめですが、専門的な知識や解説を徹底することで口コミや紹介が広がりやすいです。分野特化型のホームページ制作やブログ発信も効果的です。

年代別(40代・50代・定年後)に適した強みの活かし方

行政書士は年代ごとに活かせるバックグラウンドや経験が異なります。強みを意識した分野選択が重要となります。

-

40代: 前職の経験(建設、福祉、流通など)を直接活かしやすく、即戦力となる業務提案が可能

-

50代・定年後: 人脈や社会経験をベースに、相続・遺言や成年後見分野で相談業務を強みにできる

-

未経験者: 新しい学びやすさ、柔軟な発想でニッチ分野やIT系分野の開拓も狙える

強みを明確にしたうえで、地域の需要調査や既存顧客へのヒアリングを繰り返すことが、安定収入と長期的な信頼獲得への近道となります。

行政書士の開業に向く人・向かない人の特徴と心構え ― 自己診断と成功に必要なマインドセット

行政書士として開業に必要なスキル・資質の具体的なポイント

行政書士として開業し活躍するためには、確かな専門知識だけでなく、現場で役立つスキルと資質が求められます。顧客との信頼関係を築くため、丁寧なコミュニケーション力が欠かせません。また、複雑な申請や多様なジャンルに対応する情報収集力と課題解決力が必要となります。幅広い業務に対応するため、柔軟な思考も重要です。

下記のテーブルで求められる主なスキル・資質を比較します。

| 必要なスキル | 具体例 | 重要度 |

|---|---|---|

| 専門知識 | 法律・行政手続・申請書作成 | ★★★★ |

| コミュニケーション | 顧客対応・説明能力 | ★★★★ |

| 情報収集力 | 法改正や助成金最新情報の調査 | ★★★ |

| 提案・解決力 | 最適な手続提案・問題点の抽出 | ★★★ |

| 自己管理力 | スケジュール・業務進捗の適切な管理 | ★★★ |

成功を目指すなら、これらの力のバランスが必要です。

人脈構築力・行動力・自己管理能力の重要性

行政書士として安定した独立を目指すには、人脈構築力と行動力、そして自己管理能力が大きな役割を果たします。特に開業初期は、新規顧客の獲得が収入に直結するため、地道な営業活動や交流会への参加、SNS・ホームページ運用による発信など、幅広いアクションが求められます。

自己管理については、以下のポイントに留意しましょう。

-

受任案件や申請書類の期限管理

-

スケジュールを守るためのタスク管理

-

業務や支出の記録による経営状況の把握

人脈を広げるための行動が、継続的な仕事の安定につながります。

未経験や異業種からの転職組が陥りやすい罠

未経験や異業種から行政書士として開業する場合、「独学だから顧客を獲得できない」「実務経験がなく失敗しやすい」と感じる方も多いです。実際、知識偏重になり現場対応や顧客心理を見落とすことがトラブルの原因になることもあります。顧客への聞き取り、的確な提案力や対応力の重要性を軽視すると、信頼損失や受注減少につながるリスクがあります。

また「行政書士開業は食えない」「仕事がない」といったネガティブな情報に焦るケースも多いですが、地道な営業と実務力向上を怠らなければ、未経験からでも十分活躍できる土台は築けます。先輩行政書士の体験談やネットワークを積極的に活用することもポイントです。

精神的・経済的に備えるべきリスクと対応策

行政書士として開業する際は、精神的・経済的両面でのリスクにしっかり備える必要があります。開業直後は顧客が安定せず収入ゼロの期間も想定し、最低でも半年分の生活費や運転資金を貯蓄しておきましょう。見込み客がすぐ獲得できない場合も、「異業種経験を生かせる分野は何か?」など自分の強みを活かすアイデアも大切です。

対策の一例として以下を挙げます。

-

費用の洗い出しと無理のない開業計画

-

失敗例や廃業事例の調査・分析

-

メンタルケア・ストレス発散方法の確保

-

融資や助成金など公的支援の活用情報の収集

このように、先を見据えた準備と具体的な対策でリスクを最小限に抑えることが成功につながります。

行政書士独立の現状と実践事例 ― 成功例・失敗例から学ぶ現実的視点

実際に開業した行政書士の体験談と業界動向

行政書士として開業した方の体験談には、さまざまな現実があります。未経験での開業でも、しっかりとした準備と明確な目標設定があれば、独立初年度から安定した案件を受託できたという声も多く聞かれます。

特に、行政書士の仕事は多岐にわたるため、特定分野(例えば建設業許可や遺言、相続など)に特化した学び直しを行い独自の強みを作ることが成功への近道とされています。

一方で、行政書士の開業で「仕事がない」と感じるケースも少なくありません。自宅開業は固定費を抑えられる一方、集客や顧客開拓・ホームページ運用など営業力が大きく問われます。

下記のテーブルは、実際の開業初年度の主な活動をまとめたものです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 営業活動 | ホームページ作成、名刺配布、異業種交流会参加 |

| 実務研修 | 行政書士会による初任者研修の受講 |

| 案件獲得 | 紹介、Web・SNS経由、地元企業への直接訪問 |

現場の声を知ることで、行政書士開業の現実的な側面と必要な姿勢を理解することができます。

開業半年や1年目の仕事状況に関するリアルな声

開業半年から1年目にかけては、「最初の仕事がなかなか取れない」「収入が安定しない」といった体験談が多く集まります。

行政書士開業の年収は大きな幅がありますが、初年度の月収は数万円〜30万円ほどとされています。

SNSや口コミでの反響例では、次のような声が見受けられます。

-

「未経験からでしたが、積極的に地元商工会議所や異業種交流会に参加して、年内に月5〜10万円の報酬が発生」

-

「ホームページ経由の問い合わせが少なく、SEO対策やブログ運営を強化したことで徐々に案件が増加」

-

「自分の得意分野を明確にして、補助金申請業務に特化した結果、リピーター顧客を獲得できた」

行政書士業務の多様さと、地道な営業努力の重要性が際立ちます。

廃業理由と再起に役立った工夫

開業後、廃業の理由として頻繁に挙げられるのは「仕事が取れない」「収入が安定しない」といった経済的な問題です。

他にも、下記のような課題に直面しやすい傾向があります。

-

専門分野を絞らなかったため、顧客のニーズが把握できず契約率が低迷

-

営業活動を怠ってしまい、地元での知名度が上がらなかった

-

行政手続きや申請実務に自信が持てず対応遅れが発生

しかし、再起に成功した事例では「業務ジャンルを絞って得意分野を磨く」「セミナーやSNSで情報発信を強化」「事務所の見直しや費用削減」などの工夫による改善が見られます。

今後の行政書士業界の需要予測と変化に対応する戦略

近年、行政書士の需要はさまざまな分野で拡大傾向にあります。2025年以降は相続・遺言・在留資格・補助金申請など、生活に直結する分野での依頼が増加しています。

また、企業の法令遵守や新規事業立ち上げ時の各種許認可申請が求められる環境が進んでいるため、行政書士の専門性がより重要性を増しています。

これから行政書士開業を目指す方には、次のような戦略が有効です。

-

ITスキルを高めてオンライン申請や情報発信を強化する

-

法改正や助成金トレンドに常にアンテナを張る

-

行政書士の廃業率や現実の厳しさも理解しつつ、資金計画や生活費の確保を徹底する

-

自宅開業でコストを抑えつつ、ホームページやSNSで積極的な集客を行う

今後の需要に柔軟に対応しながら、実務経験や専門性を磨くことが長期的な独立・開業成功には不可欠です。

開業準備や開業後によくある質問と比較情報 ― 疑問解消と意思決定支援

開業資金・届出・年収・仕事獲得など頻出質問を網羅

行政書士として独立・開業を目指す際は、多くの方が資金・年収・事務所準備や実際の仕事の有無について不安や疑問を抱きます。下記は、そのなかでも特に相談・検索の多い質問と簡潔なポイントです。

-

開業資金はいくら必要か?

一般的には30万~100万円が目安です。登録料・会費・備品・ホームページ作成費等を含みます。

-

自宅で開業はできるか?

自宅開業は可能ですが、物件の用途地域や賃貸の場合は管理規約の確認が必要です。

-

開業届の提出は必須か?

必須です。税務署に開業届を提出し、青色申告承認申請書も併せて提出することを推奨します。

-

年収の目安は?

初年度は100万~300万円程度が多く、軌道に乗ると500万円以上も可能ですが、差が大きいのも事実です。

-

未経験での開業・独立は可能か?

可能ですが、実務未経験の場合は業務研修や先輩行政書士のサポートを利用するケースが増えています。

-

仕事がない時の対策は?

ホームページ作成・無料相談会参加・人脈づくりを積極的に行うことで依頼獲得のチャンスが広がります。

-

助成金や融資は利用できるか?

小規模事業者持続化補助金や日本政策金融公庫の融資が利用できます。

自宅開業と事務所開業の費用・運営比較表

自宅開業と事務所(テナント)開業では、必要な資金や月々の負担に明確な違いがあります。下記の比較表を参考に、自分に合った開業スタイルを検討しましょう。

| 比較項目 | 自宅開業 | 事務所(テナント)開業 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 約30万~50万円 | 約80万~150万円 |

| 家賃 | なし(住宅ローン・家賃のみ) | 月5万~15万円 |

| 備品・設備費用 | 必要最小限でOK | 打合せスペース等で増加傾向 |

| 通勤・移動 | 不要(自宅内) | 必要(通勤・外出) |

| 集客・信頼感 | 工夫次第で補える | 来客対応や信用度で有利 |

| 更新費・維持コスト | 低い | 物件更新・共益費などで高め |

【ポイント】

自宅開業はコストを低く抑えられる反面、地域や物件によっては条件の確認が必須。事務所開業は信用・打合せ面で有利ですが毎月の固定費負担が増えます。

主要行政書士サポートサービスの違い・特徴比較

行政書士としての開業支援やサポート体制は、選ぶサービスによって特色や提供内容が異なります。ここでは代表的なサポートタイプを比較します。

| サービス名 | サポート内容 | 特徴 | 料金例 |

|---|---|---|---|

| 各都道府県行政書士会 | 登録手続き・実務研修・相談対応 | 信頼性・ネットワークが強い | 登録料3万~ |

| 民間開業支援塾 | 集客ノウハウ伝授・マーケティング・個別指導 | 現場実務に即したアドバイスが充実 | 5万~15万円 |

| オンライン講座 | セミナー・動画学習・資料提供 | 全国どこでも受講可・リーズナブル | 月3千円~ |

| 事務協同組合 | 物件紹介・備品調達・共同宣伝など総合支援 | 創業全般を幅広くカバー | 組合費等 |

【注意点】

サポートは内容・費用・ネットワークの利活用がポイントです。自身の強化したい分野や準備状況に合わせ、最適な支援サービスを賢く活用しましょう。